Der Kontext führt in höchste gesellschaftliche Kreise der damaligen Zeit: Die Königin Gertrud von Sulzbach, Gemahlin des Stauferkönigs Konrad III., wurde, offenbar schwer erkrankt oder verletzt, im Kloster Hersfeld versorgt. Neben Fulda, Reichenau und Tegernsee war diese benediktinische Reichsabtei einer der Orte mit den besten medizinischen Versorgungsmöglichkeiten im damaligen Deutschen Reich. Der konkrete Grund für Gertruds Aufenthalt ist nicht bekannt, zu diesem Zeitpunkt war sie Mitte 30. Ihr Gatte Konrad war auf einen Hoftag in Kayna (südöstlich von Zeitz/Sachsen-Anhalt) weitergereist, wo er von ihrem Tod am 14. April 1146 erfuhr. Kurz zuvor noch vermachte Gertrud dem Kloster ihren goldenen Ohr- und Brustschmuck, damit die Mönche für ihr Seelenheil beten sollten. An diesem Schmuck zeigte recht bald der Vizevogt des Klosters, Graf Poppo II. von Ziegenhain, Interesse und wollte ihn erwerben. Nur aus diesem Grunde erfahren wir aus einer von Abt Heinrich von Hersfeld ausgestellten Originalurkunde von dem Ereignis. In der Quelle wird genau festgehalten, dass der Graf für den Schmuck 50 Mark zu zahlen verspricht. Da er aber das Geld offenbar nicht zur Verfügung hatte, übertrug er dem Kloster sein Dorf Dankerode (8,5 km nordöstlich von Rotenburg an der Fulda) mit der Möglichkeit, es innerhalb eines Jahres auslösen zu können. Da dies jedoch nicht geschah, blieb das Dorf lange Zeit im Besitz der Abtei, bis die Landgrafen von Hessen ihren Einfluss darauf durchsetzen konnten.

Die Urkunde verrät einiges über die Zeitumstände, etwa die große Sorge um das Seelenheil, die die Menschen umtrieb. Für Gertrud gab es auch in anderen Klöstern entsprechende Stiftungen. Interessant an der Urkunde des Abtes ist die Tatsache, dass zahlreiche Zeugen aufgeführt werden, die dem Vorgang beiwohnten. Hierzu gehörten als Vertreter des Klosters der Dekan, zwei Pröpste, der Kämmerer, der Küster, der gesamte Konvent, die Dienstmannen des Klosters, der Schultheiß und ein Vorsteher. Für den Grafen von Ziegenhain testierten wiederum zahlreiche Gefolgsleute aus den umliegenden Orten, Ellenbach, Krauthausen, Geisa, Frielingen, Asbach, Christelhausen, Leimbach, Mackenzell, Solz, Reichenbach und Breitenbach. Für einige dieser Orte gilt die Nennung der Zeugen mit Herkunftsbezeichnung als Jahr der Ersterwähnung.

Die Motive für den betriebenen Aufwand werden leider nicht konkreter ausgeführt. Man darf vermuten, dass der Graf von Ziegenhain sich eine ideelle Teilhabe am Geschlecht des Königs versprach und den Schmuck vielleicht in eine eigene Grablege zu überführen gedachte. In der Forschung wurde bei dem Grafen auch „ein Zug zur Verschwendung“ erwogen. Entscheiden lässt sich dies aus den Quellen leider schon deshalb nicht, weil über den weiteren Verbleib der Wertgegenstände nichts bekannt ist.

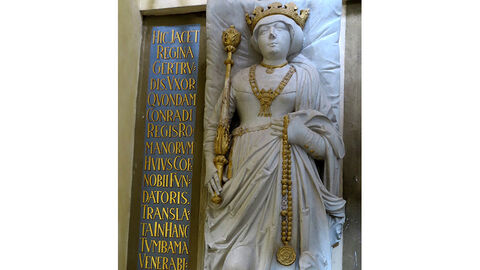

Bekannt ist wiederum, dass Gertrud nach ihrem Tod im Zisterzienserkloster Ebrach (im Steigerwald zwischen Würzburg und Bamberg) beerdigt werden wollte, bei dessen Gründung sie und Konrad eine wichtige Rolle spielten. Hierhin wurde sie auch überführt. Eine einige Jahrhunderte später hergestellte Grabplatte, heute auf der Rückseite des Hochaltars, zeigt sie neben ihrem Sohn Friedrich von Rothenburg mit goldenem Schmuck. Hierzu gehört auch eine Brustkette.