Im 19. Jahrhundert war die Stadt Bad Homburg ein beliebter Kur- und Badeort für Erholungssuchende aus Nah und Fern. Zwischen 1834 und 1918 veröffentlichte die Kurverwaltung in den „ Homburger Kur- und BadelistenÖffnet sich in einem neuen Fenster“ die an- und abreisenden Gäste und ihre Unterkünfte. Ursprünglich als Gästeregister konzipiert, entwickelten sie sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem vielschichtigen Medium für die anwesende Kurgesellschaft. Sie verzeichneten nicht nur die Namen der Kurgäste, sondern boten zugleich eine Bühne für Handel, Dienstleistung und Kultur. Gewerbetreibende aus dem Taunus, aber auch aus anderen Regionen oder sogar aus dem Ausland nutzten die Gelegenheit, Anzeigen zu schalten – für Hotels, Restaurants, Modegeschäfte, Drogerien, Buchhandlungen, Kutschenvermietung oder kulturelle Veranstaltungen. Die Kurlisten richteten sich an ein meist wohlhabendes Publikum, das mehrere Wochen im Ort verweilte und während dieser Zeit Unterkunft, Unterhaltung, Heilmittel und gesellschaftliche Repräsentation suchte.

In einem am Hessischen Institut für Landesgeschichte (HIL) angesiedelten Projekt werden erstmals die Werbeanzeigen der „Homburger Kur- und Badelisten“ systematisch erfasst, nach einheitlichen Kriterien kategorisiert und mit Schlagwörtern aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) der Deutschen Nationalbibliothek verknüpft. So entsteht eine Datenbasis, die künftig in einem eigenen Modul des Landesgeschichtlichen Informationssystems Hessen (LAGIS) zur Verfügung stehen wird. Dort lassen sich die Anzeigen zusammen mit den Digitalisaten der Originale über komfortable Such- und Visualisierungsfunktionen abrufen. Damit entsteht eine digitale Quellengrundlage, um Kurbetrieb, Konsum und Freizeitverhalten der Bad Homburger Kurgesellschaft neu zu erforschen.

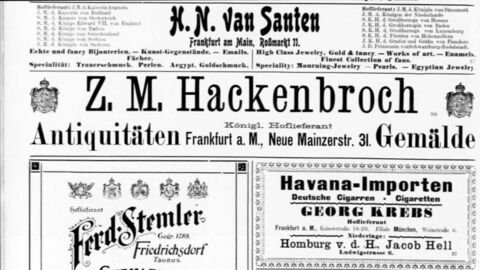

Ein Blick auf die Anzeigen selbst zeigt, welches gesellschaftliche Leben sich in ihnen spiegelt. Die Werbung in den Kurlisten erfüllte eine doppelte Funktion: Einerseits bot sie praktische Informationen zu Waren und Dienstleistungen, andererseits zeigt sie das Selbstverständnis einer mondänen Gesellschaft, die sich zwischen Gesundheitskultur, Vergnügung und sozialer Distinktion bewegte. Viele Anbieter warben über Jahrzehnte hinweg regelmäßig – ein Hinweis, der Aufschluss über wirtschaftliche Kontinuitäten, Netzwerke und Marktstrukturen im Umfeld des Kurortes geben kann.

Unter den Inserenten finden sich lokale und regionale Gewerbetreibende ebenso wie nationale und internationale Anbieter aus den Bereichen Handel, Gesundheit, Finanzen und Tourismus. In den Werbeanzeigen wird zugleich die internationale Vernetzung der Kurstadt sichtbar: Regelmäßig warb beispielsweise „Liebig Company’s Fleisch-Extract“ aus Fray Bentos in Uruguay – ein weltweit vermarktetes Produkt, das schon in den 1850er-Jahren in Bad Homburg präsent war. Auch andere Kurorte nutzten die Homburger Kurlisten, um ihre Angebote bekannt zu machen, etwa die Gemeinde Saxon im Schweizer Wallis, die 1875 für ihre Heilquellen warb. Mobilität spiegelte sich in Inseraten der Dampfschiff-Gesellschaft Zeeland, die Überfahrten nach London anbot (1895). Schließlich reagierten die Kurlisten auch auf aktuelle Ereignisse: Ein Hilfskomitee warb 1895 um Spenden für die Stadt Laibach nach einem schweren Erdbeben in Slowenien. Diese Beispiele zeigen, dass die Werbung in den Kurlisten weit über lokale Themen und Akteure hinauswies: Sie richtete sich an ein überregionales, oft internationales Publikum und brachte den Kurgästen ein Stück Welt in den Kurort. Damit veranschaulichen die Anzeigen, wie eng Bad Homburg in überregionale Handelsbeziehungen und kulturelle Austauschprozesse eingebunden war. Das Verzeichnis der Annoncen ermöglicht daher neue Einsichten in die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Kurortes sowie in Austausch- und Beziehungsgeflechte innerhalb der europäischen Bäderkultur.

Eine besondere Rubrik bildeten die Anzeigen der Kategorie „Verloren und Gefunden“. Hier wurden vergessene Taschentücher, Spazierstöcke oder Schmuckstücke ebenso gemeldet wie zugelaufene Hunde oder verlorene Turngeräte. Diese kleinen Mitteilungen öffnen den Blick auf den Alltag der Kurgesellschaft und machen die Kurlisten zu einer Quelle, die nicht nur wirtschaftliche, sondern auch persönliche Facetten des Kurlebens sichtbar werden lässt. Auch Einheimische nutzten die Möglichkeit, Stellenanzeigen zu schalten: Sie boten sich als Haushaltshilfen, Dienstboten oder Kindermädchen an – oft in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, für die man auch bereit war, ins Ausland zu gehen.

Die Anzeigen geben nicht nur den Zeitgeist ihrer Entstehungszeit wieder, sondern bewahren auch die Schattenseiten jener Epoche. So finden sich in ihnen Ankündigungen sogenannter „Völkerschauen“, wie sie im 19. Jahrhundert in deutschen Zoos, etwa in Frankfurt am Main (1875), gezeigt wurden. Solche Veranstaltungen präsentierten Menschen aus anderen Regionen der Welt als exotische Attraktion und reproduzierten stereotype Bilder vom „Eigenen“ und „Fremden“. Werbung war damit nicht bloß Mittel der Wirtschaftskommunikation, sondern Teil jener Macht- und Deutungszusammenhänge, in denen sich – in dem Fall koloniale und rassistische – Weltbilder verfestigten.

Ab 2026 werden die digitalisierten Anzeigen in LAGIS öffentlich zugänglich sein und Forschenden, Lehrenden und Interessierten einen niedrigschwelligen Zugang zu dieser bislang wenig beachteten Quellengattung ermöglichen. Gleichzeitig liefern sie neue Impulse für die Erforschung von Regional- und Werbegeschichte, Alltagskultur und Wirtschaft im langen 19. Jahrhundert. Dabei eröffnen sich vielfältige Fragestellungen, denen in zukünftigen Forschungen nachgegangen werden kann, wie beispielsweise: Woher kamen die Werbetreibenden? Welche (neuen) Konsumgüter traten auf? Welche Branchen dominierten zu bestimmten Zeiten den Werbeteil der Zeitung – und was sagt das über wirtschaftliche Schwerpunkte aus? Welche Stereotype wurden in der Werbung verwendet? Wie wirkten sich politische Umbrüche der Zeit auf die Werbung aus oder spiegeln sich darin?

Inhaltlich eng verbunden ist das Annoncen-Projekt mit den bereits abgeschlossenen Modulen zur Stadt- und Kurgeschichte Bad Homburgs, die ebenfalls über LAGIS zugänglich sind – darunter:

Orte der KurÖffnet sich in einem neuen Fenster, das

Digitale GebäudebuchÖffnet sich in einem neuen Fenster sowie die

Kur- und BadelistenÖffnet sich in einem neuen Fenster.